スイッチの切り替え役

モノアミン作動性メカニズムとコリン作動性メカニズム、両者を切り替えたり、あるいは機能を抑制させることによって、覚醒、レム睡眠、ノンレム睡眠の各段階が現れます。このふたつのメカニズムの切り替えをコントロールしているのが、視床下部です。生物の身体の恒常性を維持する視床下部の役割については、Lesson 4-1でおさらいして下さい。今回はモノアミン作動性メカニズムとコリン作動性メカニズムを操るスイッチの切り替え役としての活動について、さらに詳しく見ていきます。

GABA作動性ニューロン

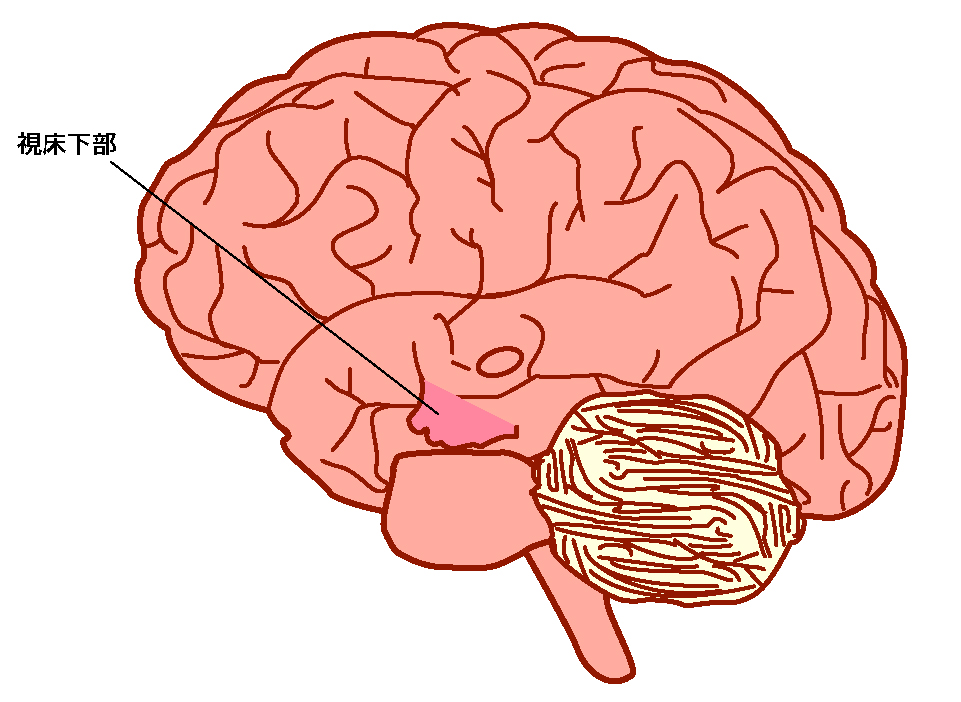

まずは視床下部の位置について、もう一度確認してみましょう。

視床下部は、脳幹の上部に隣接しています。そして、視床下部の前方、視索前野と呼ばれる部位に睡眠中枢があります。睡眠中枢については、Lesson 3-2で触れました。簡単におさらいすると、睡眠中枢は睡眠を作り出す部位で、ノンレム睡眠時に活動を活発化させる、このことによって睡眠は脳によって「作り出される」ものであることがわかる、というものでした。

睡眠中枢の活動にも、やはりニューロンが深く関わっています。睡眠中枢に存在するニューロンは、GABAを神経伝達物質として使っている、GABA作動性ニューロンです。GABA作動性ニューロンは、睡眠時にだけ発火するため、睡眠ニューロンと呼ぶこともできます。このGABA作動性ニューロンは、モノアミン作動性ニューロン、コリン作動性ニューロンを抑制する働きを持っています。しかし興味深いことに、モノアミン作動性ニューロンとコリン作動性ニューロンは、このGABA作動性ニューロンを抑制する働きを持っているのです。

お互いに抑制し合う関係

ここでいったん整理すると、脳幹にあり覚醒を作り出すニューロン(モノアミン作動性ニューロン、コリン作動性ニューロン)と、視床下部にあり睡眠を作り出すニューロン(GABA作動性ニューロン)は、お互いに抑制し合う関係にあるということができます。言い換えれば、これらふたつのメカニズムの力のバランスによって、覚醒と睡眠の各段階が現れるのです。覚醒を作り出すメカニズムのほうが睡眠を作り出すメカニズムよりも力を持っているとき、覚醒状態が作り出され、その逆のときに睡眠状態が作り出される、ということです。

覚醒時には、大脳皮質は活発に活動し、あちこちで頻繁かつ多様なタイミングで発火が起きています。覚醒から睡眠に移行すると、発火頻度自体が少なくなり、また発火のタイミングも同期するようになっていきます。モノアミン作動性メカニズムやコリン作動性メカニズムは、このような発火の同期を抑えることで、覚醒状態を維持していると考えられています。

睡眠のスイッチが入るきっかけは?

では、覚醒から睡眠への移行、GABA作動性ニューロンの活動によってモノアミン作動性/コリン作動性ニューロンの活動が抑制されることになるきっかけは、一体なんなのでしょうか。実は、睡眠状態へ移行するようにシステムが動き出す詳しい仕組みは、いまだに明らかになっていないことが多いのです。しかし睡眠の発現を説明する仮説として、睡眠負債という考え方が提唱されています。次回は、その睡眠負債についてのお話です。

Lesson 4-6 まとめ

- GABA作動性ニューロン…視索前野に存在。モノアミン作動性ニューロン、コリン作動性ニューロンを抑制する働きを持つ。

- 覚醒を作り出すニューロン(モノアミン作動性ニューロン、コリン作動性ニューロン)と、睡眠を作り出すニューロン(GABA作動性ニューロン)は、お互いに抑制し合う関係にある。

- モノアミン作動性メカニズムやコリン作動性メカニズムは、大脳皮質の発火の同期を抑えることで、覚醒状態を維持している。